Suman más de un millón decesos exhibidos en el mundo (y contando); esto no cede. No son gráficas o diapositivas. He visto el rostro de la muerte en enfermos marginados, diabéticos y cuyos pulmones enrarecidos ya no les sirven. Son esos mártires que se aúnan a tantos otros sin voz en un barrio cercano a mi hospital. Decenas más de los fallecimientos que por su irrelevancia no contaminan las flamantes cifras oficiales. Sus familias y yo estamos ahítos de la vanidad y el triunfalismo que despliegan los portavoces del gobierno. Aquí lo único que ha sido derrotado es la verdad.

Al asomarme a mi ventana, tras haber recuperado a unos cuantos pacientes con coronavirus, puedo sentir la aurora y esta atmósfera un poco más limpia que me permite distinguir los márgenes de mi ciudad. Escucho a Sarah McLachlan cantando “Angel” desde su casa y pienso con mesurado optimismo que nos espera un futuro quizá más contemplativo, incluso más solidario.

Creo, a fuerza de fervor renovado, que tomaremos las calles con prudencia, que los bares nos verán brindar sin miedo, besarnos otra vez, levantar el alma y reescribir nuestros silencios. Seremos menos, y tendremos ese pesar de no haber lanzado los botes salvavidas a tiempo cuando el huracán se avecinaba. Pero también nos descubriremos cómo niños, usurpando el aire, las plazas, los rincones otrora vetados.

Piensen por un momento en todos los errores que como especie cometimos. Arrasamos nuestro entorno, impusimos asfalto y concreto donde había jardines naturales. Talamos los bosques más frondosos para trazar carreteras y hacer muebles o pisos arrebatados por la soberbia y el desprecio hacia otras especies.

Mediten conmigo acerca de las recientes equivocaciones: pensar que podríamos contener el avance del SARS-CoV-2 con endebles medidas de aislamiento. Que lo curaríamos con antivirales que no han servido para otras enfermedades similares. Que podríamos aminorar sus estragos porque somos invencibles o se nos ocurre (como a Didier Raoult o a su testaferro Donald Trump) que por imposición se puede emplear un fármaco sin que se haya estudiado convenientemente. Peor aún, que la inmunidad de rebaño (herd immunity) se logra sin mayores contratiempos, porque un gobernante o unos pseudo-predicadores de la ciencia pueden prescindir de muchos seres humanos desde la comodidad de sus santuarios.

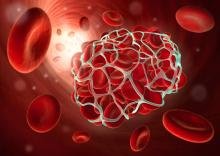

Yo no. Para mí, como médico y observador de almas, cualquier vida tiene un valor entrañable. Sin importar su raza, su religión, su estrato socioeconómico y sus alcances o merecimientos. Cuando recibo a un paciente, acepto que me fue conferida una cualidad – no sin esfuerzo y dedicación – que me obliga a protegerlo y restaurar su salud con la mejor de mis capacidades. Al inicio de esta pandemia, no tenía mucha idea de qué ofrecerles a los enfermos de covid-19 para evitar un desenlace fatal; pero estudié con ahínco y he podido discernir que ante el ataque del virus contra el endotelio vascular, se vuelve imperativo proteger el flujo de sangre, evitar coágulos y atenuar la tormenta de citocinas que caracteriza su embate. No obstante mis pequeños triunfos clínicos, no me jacto de ninguna posición heroica. Por el contrario, me parece prematura esa liberación de la movilidad que adoptamos hace una semana, así como pretender que hemos derrotado a tan agresivo enemigo. Los contagios siguen en ascenso y hablar de “nueva normalidad” en lo más álgido de la pandemia es un ejercicio de necedad, por decir lo menos.

Los datos de otros países (España, Italia y Francia) que sufrieron graves pérdidas muestran que decidieron reducir los controles de confinamiento cuando se aseguraron de que los contagios rayaban en lo mínimo. Ahora están sufriendo un repunte en cuanto cedieron a la necesidad de abrir espacios. En Latinoamérica nos hemos precipitado a darle un ímpetu a la economía sin garantizar condiciones adecuadas de protección para una población mayoritariamente pobre y obesa. Espero que no tengamos que reclamar a nuestros gobernantes su falla de juicio, porque el precio de perder vidas innecesariamente será muy alto.

Ahora que las calles de nuestras ciudades (lo mismo México que Río, Bogotá, Lima o Buenos Aires) están poco transitadas y sus habitantes enmascarados y temerosos, me da por recrear en mi fantasía esos rincones urbanos en los que crecí, cuando el tiempo cabalgaba con candor y nos creíamos dueños del planeta. Forjamos Olimpiadas y campeonatos de fútbol en estadios que desafiaban la majestad arquitectónica de otras latitudes. Pese a que nuestros gobiernos, en un arrebato de furia, habían cercenado la voz de los estudiantes y otros rebeldes que pugnaban por más democracia y menos autarquía.

Pero podíamos salir y tomar el cielo por asalto. La violencia procedía de un Estado arcaico y represivo que quería mantener sus privilegios a costa de suprimir la voz de los necesitados y olvidados. Los robos escaseaban y privaba una solidaridad casi inocente en medio de tanta injusticia. Si bien había injusticia económica innegable y personajes que contrastaban socialmente, y que sin duda se enfrentaban bajo muchas facetas, la sensación colectiva es que había espacio para todos.

Me parece que ocurrieron tres fenómenos históricos que agudizaron la desestabilización social y crearon un clima general de desconfianza. Uno fue la devastación del campo y la población rural a cambio de una concentración desmedida en las ciudades. Crecieron hasta hacerse inhabitables y, muy peculiarmente, las franjas marginales se llenaron de descastados y exiliados que provenían de las planicies cada vez más desérticas de este país. Eso a su vez favoreció la migración al norte, expoliando aún más las comunidades sin recursos. Cómo asentó alguna vez Adolfo Gilly, la creación de un sistema de parcelas improductivas fue el más craso error económico del populismo en cualquier latitud de estas venas abiertas.

Segundo, e igual de grave, la perpetuación del nepotismo sostenido por partidos únicos o gobiernos militares, profundamente corruptos y orgánicamente tribales. Élites recurrentes (como una oligarquía imperial que heredaba puestos y privilegios) saquearon nuestros vituperados países por igual y debilitaron la democracia hasta hacerla deleznable, inoperante e indeseable. Olvidamos cómo y para qué acudir a las urnas, porque daba lo mismo si nos hacíamos presentes o dejábamos todo en manos de los mismos sátrapas.

Tercero, nos convertimos inevitablemente en la ruta privilegiada de la droga hacia el mayor mercado del mundo. Esa condición de transportadores más que de productores suscitó un desequilibrio socioeconómico sin precedentes. Entraron caudales de dinero sucio que nadie había soñado. Con ello se gestaron bandas asesinas, sicarios para instrumentarlas y un cambio en la percepción social de los poderes que una sociedad indómita como la nuestra (así como Colombia, el norte de África o el Sudeste asiático) no estaba preparada para enfrentar.

Los desenlaces eran predecibles. Más violencia, más pobreza, más descontento y la ingobernabilidad que venimos padeciendo.

En medio de toda esta pesadumbre, se desató la pandemia. Como es obvio, nos tomó por sorpresa e insuficientemente preparados. Nuestro pueblo está hoy alarmado y presa de una hipocondría generalizada que no se resuelve con sumas trágicas ni promesas incumplidas. Disolver la “jornada de sana distancia” cuando los contagios se multiplican es tanto como enfermar a la población dejándola a su suerte.

No tenemos porqué esperar que un presidente o su séquito sean los salvadores de la Patria, eso no es creíble ni en los libros de texto gratuitos. Pero sí podemos confiar en que la distribución y aplicación de recursos para la salud sea justa y proporcionada, que se incentive la búsqueda de respuestas farmacológicas y de vacunas, así como recibir una guía consensuada de qué sectores de la sociedad merecen más cuidados o mayor protección.

Se están muriendo los pobres, los viejos y los enfermos crónicos sin necesidad. Me pregunto con ustedes: ¿no es deber del Estado evitarlo, devolver nuestra credulidad en medidas concretas de asistencia y sanidad en lugar de asumirse como contadores del daño?

Les recuerdo lo que sentenció con valentía la doctora inglesa Rachel Clarke: “La verdadera métrica del éxito frente a esta pandemia es el número de muertes que se pueden prevenir. El objetivo de nuestra respuesta al covid-19 no es el aplanamiento de curvas, realzar las noticias o publicar ilustres encabezados, proteger los sistemas sanitarios o inventar ecuaciones matemáticas sin sentido: es y debe ser la prevención de fallecimientos innecesarios”.